|

Das Buch ist zum

Preis von € 25,-

(exkl. Versand) direkt beim Künstler zu bestellen.

|

Wenn ihrs nicht fühlt,

ihr werdets nicht erjagen.

Goethe

Seit Menschen versuchen, Gedanken und Gefühle auszudrücken,

gibt es die "Kunst", gibt es das Abbild, das Lied,

den Tanz, die Zauberformel – der Einzelne möchte

den Anderen an seiner inneren und äußeren Existenz

teilhaben lassen.

Die Geologen haben das Alter von Höhlen- und Felszeichnungen

mit zehn- bis dreißigtausend Jahren bestimmt, die Zeichnungen

sind Mitteilungen über Lebensgewohnheiten und –notwendigkeiten,

über Fauna und Flora, mystische Deutungen ihrer Welt,

darin der unseren essentiell näher als temporär.

Auch der Impetus ist dem unseren ähnlich: Information,

Schmuckbedürfnis, aber auch tiefer schürfende Movens,

die von den Anthropologen noch nicht gänzlich erschlossen

sind.

Das Nachbilden von Vorbildern in der Natur war am Anfang.

Das Nachspüren hält an bis zu den bildenden Künsten

der Gegenwart: Epochen der Kunstgeschichte, Stilrichtungen,

Experimente, die sich durch Jahrhunderte ziehen, zeugen davon.

Jedes Kunstwerk erzählt davon. Und jedes Wort dieser

Erzählung ist "schön" – "ansehnlich"

war das althochdeutsche Wort dafür. Auch in der Malerei

spricht die Kunst des Künstlers zum Auge.

Die australischen Aborigines malen früher wie heute

ihre Mitteilungen und Nachrichten in geometrischen Darstellungen

auf verschiedene Malgründe, triviale wie auch mythisch-mystische

Apologe.

Immer wieder stellt sich uns die Frage: Was ist "Kunst"?

Ist es keine Kunst, Kunst zu erkennen? Schon in diesem Fragesatz

erkennt man wie different die Wortfamilie ist, aber eben auch

die Unterscheidung des schöpferisch Hervorgebrachten

vom bloß erzeugten. Welche Eigenschaften sind vonnöten?

Kann Kunst stationär sein oder ist sie immer progressiv?

Kann sie reaktionär sein oder gilt für sie die Sittenlehre

nicht? Ist sie "Kunst für die Kunst" und niemandem

verantwortlich, keiner objektiven Kritik preisgegeben? Wo

immer Reaktionäres zugrunde geht oder "Fortschrittliches"

überlebt, ist es eine Res publica. Wann aber erweist

sich, ob ein Kunstwerk in die Zukunft weist?

Aber ist Kunst nicht immer Avantgarde? Einer Epoche? Eines

Stils? Weil sie das, "was zu kommen hat" (so hat

es Rudolf Brunngraber einmal in einem anderen Kontext formuliert),

weil sie das, was zu kommen hat, was ungesagt, ungeformt in

der Luft liegt artikuliert und für alle verständlich

macht?

Der Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert war so eine

Zeit, in der sich vieles, von dem wir noch heute zehren, ankündigte:

durch Freud etwa und seiner Psychoanalyse, und durch Planck

und Einstein und durch den Untergang des Habsburgerreiches

nach einem verheerenden Krieg, dem ein verheerender Frieden

vorangegangen war – und beides trug schon den Keim des

nächsten Völkerkrieges in sich. Die Technik machte

die Welt kleiner, die Globalisierung warf ihre Schatten voraus,

die Automaten wachsen schneller als der Verstand.

In einer solchen Zeit konnte alles geschehen, alles, ohne

dass es viel Aufsehen erregte; weder der Thronwechsel in England

noch Lenins Schrift "Was sollen wir tun?" noch die

Hunnenrede des deutschen Kaisers und der Boxeraufstand der

Chinesen, den die Europäer niederschlugen, als wäre

es ihre eigene Provinz. Auch nicht die nihilistische Terrorwelle

in Russland. Der erste Zeppelin flog, und die Weltausstellung

in Paris vermittelte eine heile Welt.

In diese Zeit fiel ein effektiver Schritt der Malkunst.

Kandinsky postulierte den Anspruch der abstrakten Malerei.

Er forderte in seinen theoretischen Schriften die Abkehr vom

Abbild der Natur.

Latent war der Widerstand gegen den Akademismus, gegen die

strenge Komposition längst vorhanden, Alfred Kubin hatte

nach einem Blick in ein Mikroskop an der Verlässlichkeit

des Bildes gezweifelt, das wir mit dem Auge wahrnehmen; er

schuf eine Reihe von Bildern mit visionären Vorstellungen

aus seinem intuitiven Unterbewusstsein. Während Kubin

aber, wie auch in seinem Roman "Die andere Seite",

zum Surrealismus neigte, strebte Kandinskys Malerei die reale

Konstruktion an, wie er sie selbst gefordert hatte. Im Orphismus,

der von Apollinaire so getauften und von Delanay gemalten

abstrakten Manier trafen sich Kandinsky und andere Mitglieder

des Blauen Reiters – wenn auch verschieden motiviert,

so doch expressiv in der Farbe.

Der Terminus "abstrakte Kunst" ist oft kritisiert

worden, weil, wie man meint, alle Kunstwerke von der Natur

abstrahiert seien. Die vorgeschlagene Bezeichnung "gegenstandslos"

ist allerdings noch weniger stimmig, weil "Gegenstand"

eine Negation enthält, die dann vom Suffix auch noch

konterkariert wird.

Abstrakte Kunst hat sich allerdings für die neue Richtung

eingebürgert, wir wissen ja: nicht alles ist so wie es

heißt.

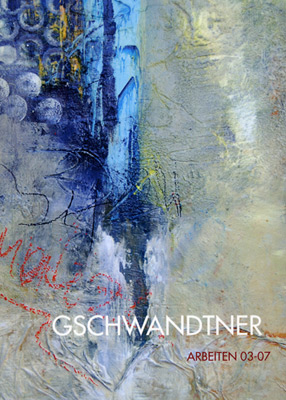

Immer wird es Künstler geben, die abseits des Mainstreams

ihren Weg suchen. In dem vorliegenden Oeuvre abstrakter expressionistischer

Malerei zeigt der Autor wie viel schöpferische Ressourcen

im minimalistischen Gebrauch von Fläche, Farbe und Strich

verfügbar werden. Farbe und Form finden eine Sprache,

die eine Korrespondenz mit dem Betrachter zulässt.

Der Künstler folgt nur der eigenen Intuition und Kreativität,

dem Zwang, malen zu müssen, und fordert den Betrachter

zur diskursiven Begleitung auf.

"Kunst" hieß in althochdeutscher Sprache

auch "Weisheit", das Wort stand im Gegensatz zur

Natur – offenbar schließt sich hier ein Kreis,

der mit der Abkehr vom Naturbild begonnen hat. und getrost

darf man auf den einleitenden Wahlspruch von Goethes Faust

verweisen: Wenn ihrs nicht fühlt, ihr werdets nicht erjagen.

Ich erinnere mich an den wunderbaren Satz, den vor Jahrzehnten

ein kluger Redakteur über einen Maler geschrieben hat:

"Er malt sich ein neues Leben."

Rudolf Praschek

zurück <<

Vorwort LA Mag. Georg Pehm >> |